九游体育网页版:

你知道吗?4月22日,格力电器临时股东大会上,董明珠顺利当选新一届董事,并再次当选格力电器董事长,开启了她执掌格力电器的第五个三年任期。而就在这次股东大会上,她“绝不用海归”的言论,让她又一次站在了风口浪尖上。说白了,董明珠从来不缺热搜。从1990年南下珠海,到如今连任格力掌舵人,34年过去了,这位从销售员起家的企业家,早就习惯了在风口浪尖里走钢丝。

铁腕,霸气,耿直,强人,不合时宜,没有一个词能合适地概括她。作为格力电器董事长,她喜欢把人生看成一场硬仗,格力就是她的战场,她从未停止过战斗。南下1984年,董明珠30岁,命运跟她开了个天大的玩笑,丈夫早逝,孩子2岁。1990年,董明珠36岁,她从老家南京出发,南下珠海,为生存。她进入了格力的前身——海利空调厂,一个小到连年亏损的地方国企,产品卖不动,工资发不出。入职第一个任务,就是去安徽追债。别人都说那家经销商赖账了42万,拿不回来。她只身前往,一待就是40天,天天守在对方公司门口,不哭不闹,不走也不吵,债主去哪里,董明珠就跟到哪里。债主被逼得没有办法,只好让董明珠将货拉走。就凭借这种敢打敢拼、不屈不挠的顽强性格,董明珠在格力快速崛起。她做了不到一年,就拿下全公司销售冠军。这股“较劲”的劲头,后来贯穿了她所有的商业逻辑,也塑造了格力的根骨:不妥协、不求饶、靠自己。

如果说追债42万是她立身的开始,那打破行业赊销规则,就是她封神的起点。1995年,董明珠刚刚被提拔为区域销售经理,面对的是一个被行业习惯腐蚀多年的销售制度——赊销。什么叫赊销?简单说,就是经销商拿货不用先付款,账期可以拖上几个月甚至一年。这在当时已经成了行业默认规则。但董明珠一上任,第一件事就是砍这条线:以后,先款后货。钱没到账,一台空调也别想提。整个团队哗然。下级不服,经销商,甚至其他区域经理都劝她“别太激进”。可短短两年,她把这个“先款后货”制度从珠海复制到全国,整个格力的销售体系开始全面去赊销化。很多人说,她这一刀砍得太狠。但也正是这一刀,让格力不再靠“人情账”经营,建立起一整套“硬账”销售逻辑。董明珠的狠,可不只是对经销商,对亲人也如此。当年,格力空调恰好处于销售旺季,库存十分紧张,经销商们只能排队等工厂出货。而有一位经销商想快速拿到货,就找到董明珠哥哥,对他说:“只要你能帮我拿到100万的货,我就给你3万提成。”消息传到董明珠耳朵中,她立刻打电话给这个经销商,斩钉截铁地告诉他,自己不仅不会给他开后门,以后都不会再为他供货。董明珠哥哥觉得非常没面子,也没办法理解妹妹为啥不肯帮助家里人。于是他当即写下绝交信,宣布与董明珠断绝往来。董明珠在原则面前反映出来一股狠劲儿,但面对格力本身,却体现出来了温情。

那是格力电器刚刚起势的年代,品牌开始跻身一线,销售节节攀升,风头正劲。但就在这时候,一场突如其来的“人事地震”发生了——销售副总,连带8名骨干销售和2名财务专员,被一家刚成立的空调企业以高薪挖角,集体辞职,毫无预兆。消息传到朱江洪耳中,他一时愣住了,话都说不出来。那不是简单的离职,而是一场釜底抽薪。但他并没有大张旗鼓地去挽留。他很清楚,能力重要,但比能力更重要的,是忠诚,是信念,是在诱惑面前依然愿意选择留下来、扛下去的人。这种人,一个就够了。他转身望向还留在原地的董明珠——唯一没走的人,是她。而董明珠则带着3年卖出两个多亿的战绩,回到了珠海总部。就在那一刻,朱江洪明白了一件事:这一个女人,不是来打一份工的,她是来改写一段行业历史的。于是,格力电器的命运,和她这个“董小姐”,从此彻底绑定在了一起。

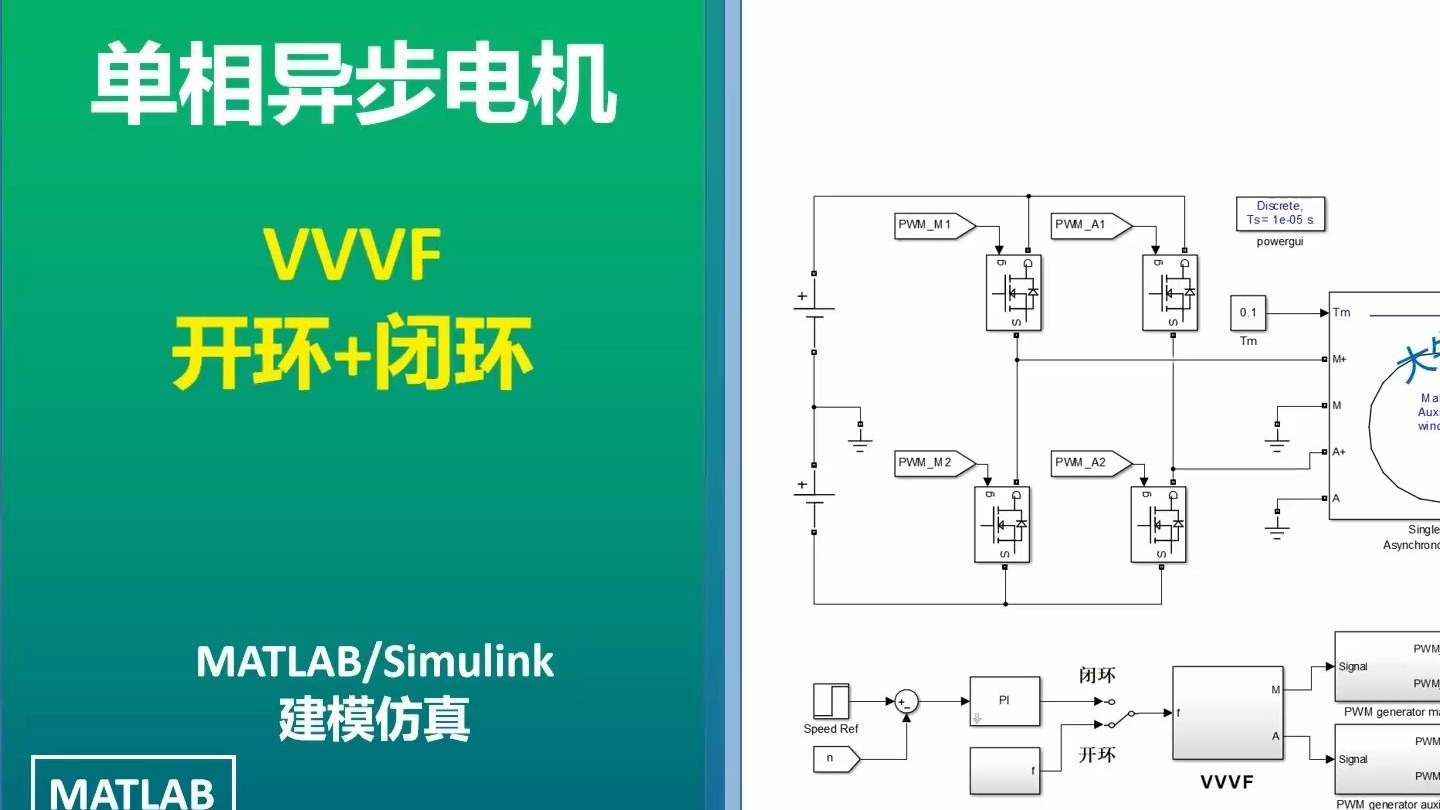

在格力,董明珠不只是董事长,也不只是“灵魂人物”,她是“格力本身”。她站在格力最前面,你抬头就看见她。在她的掌舵和代言下,格力取得了不斐的成绩,也慢慢变得走向硬实力派。自建渠道传统家电企业,销售渠道大都靠经销商。这就从另一方面代表着,一旦渠道不稳,企业随时被“卡脖子”。在格力刚起势的那些年,经销商手里拿着货,话语权比厂家还大。厂家只能看渠道脸色。董明珠看得明白,早晚得自己掌握渠道这把刀。所以,她开始在全国自建直营店、专卖店,不惜重金、不惜人力,绕过渠道商,格力要跟用户“直接见面”。不仅如此,格力还拿出10%的股份让十大省份的经销商入股。这在某种程度上预示着省级销售公司、代理商、经销商的三级渠道体系和格力彻底绑定在了一起,成为了一个庞大的利益共同体,成为格力称霸空调行业的核心竞争力。最终,当其他家电品牌陷入“渠道绑架”的痛苦时,格力却撑住了销量大盘。搞研发先前,国产空调品牌在核心技术上普遍依赖外资。压缩机、芯片、电控系统,大头几乎都要买国外的。别人认了这命,但董明珠不认,格力把大量利润投向研发技术。金融危机,别家缩成本、砍项目,格力反而在加码研发、建实验室;别人做产品,她做“标准”;别人做代工,她做“实验”。靠着这股狠劲,格力从传统制造,走到高端制造,再走到人机一体化智能系统。如今的格力,凭借强大的自主研发团队,已经实现了压缩机等核心部件的全栈自研,其自主研发的变频技术、高效压缩机、电机技术等,不仅在国内市场占据主导地位,还在国际市场上赢得了广泛的认可,在空调核心技术方面一直处在行业领头羊。董明珠还没停。在格力内部,她搞出了一个“智能装备”事业部,开始布局工业机器人、数字控制机床、自动化生产线。别的企业还在拼流量、打广告,她却默默在造机器人、烧钱造芯片。到今天,格力的“工业设施”业务已在多个领域试水,包括高端制造、医疗设施、动力电池。外界不理解:你搞空调的,为什么这么执着?因为,空调是结果,工业制造才是根。

掌舵多年下来,董明珠在格力“一呼百应”,几乎成了“格力本身”。难免,就有很多人质疑她跟格力绑定太深。于是争议成了她的常态,也成了格力的“气质”。在中国的企业家中,董明珠大概是最容易上热搜的那一个。她几乎踩中了互联网时代所有的雷区——嘴硬、好斗、不讨喜、不妥协、不合时宜,连营销都带着锋芒。和雷军的“十亿赌约”,至今仍被调侃。她搞格力手机,被全网嘲笑,但她坚持发布第二代、第三代,最后连员工都不用。她做“玫瑰空调”,设计女性专用产品,结果被骂“丑”“性别刻板”,但她依然发布升级款,继续坚持“空调也可以时尚”。她做“董明珠健康家”,进军智能家居,最后被外界质疑个人IP跟公司强绑定,个人英雄主义太浓重。她曾经亲自挖来王自如,期待为格力数字化改革打开局面;她也让95后孟羽童走红,成为“最年轻的董明珠秘书”。但后来,两个都离职了,并且也争议不断。她不喜欢“海归”,她信任“实干”。她说:学历不是能力,西装不是脑子。她内涵雷军说“市值高不代表你做得对”,也讽刺那些“靠融资赚钱”的公司:你赚钱的方式,我看不懂,也不想懂。她像一块未被打磨的钢铁,冷硬直接,不合时宜,争议不断。你会发现,董明珠身上的争议,从来不是偶然,而是必然。每一次骂声,其实都在围绕同一个核心打转——她始终用“工业人”的方式在经营品牌,用“人格化信仰”在塑造企业。这当然会显得固执、缓慢、不讨喜,甚至显得“与时代脱节”。这正是她的命,也是她的赌。只是,这场赌局并非无成本。当争议慢慢的变多、当质疑开始聚焦“她是不是已经过气”,一个更尖锐的问题出现了:她到底会不会退休?如果她退了,她亲手打造的格力体系,由谁来接班?

董明珠退休的消息,从她65岁开始就年年都有,但年年都被打脸。她既在退场的边缘,又始终站在舞台中央;她一边培养接班人,又一边亲自上阵带货、谈判、定战略。71岁了,别人在养老,她却像刚上战场。这几年,格力陆续传出多个“接班人”,但每一个看起来像“苗子”的人,最后都成了“传闻”。不过,在一次董明珠与俞敏洪的对话中,她在节目中说:“已经找到格力接班人,有三四个预备人选。”这是她第一次“实锤”有接班人。但她依然没明确时间表。她像在打一个“薛定谔的牌局”——退休和不退休,同时进行。既准备交棒,又不放手。为什么?因为格力的组织架构、技术路线、供应链资源,甚至企业文化,本质上是“董明珠体系”。她退,可能不是“换人”,而是“换时代”。很多人以为,接班是“选人”。但真正的接班的关键,是把隐性的“人格决策体系”转化成显性的“组织系统”。也就是说:关键人物退出了,但此公司还会按照一套成熟的逻辑运转。而格力今天的问题就在于——它是一个极度“董明珠化”的组织。她的风格、节奏、判断力太强,以至于公司每一个重大节点,都绕不开她。而这就从另一方面代表着:她的“退出”,不是物理上的退休,而是系统逻辑上的重构。她的退出,格力非常有可能进入“战略漂移”的真空期。所以,必须有人既能坚守底线,又能拿下市场,既能开拓,又能稳住现金流——这太难了。要知道,这世界上最稀缺的,不是“能干的人”,而是“能撑住一套系统”的人,尤其是风格化明显的“董式系统”。这就是怎么回事,71岁的她,还不退休。董明珠还在战斗。换作是你会怎么做?评论区聊聊。返回搜狐,查看更加多